Est-ce le charisme, le dynamisme, la détermination et la vision qui ont fait de Steve Jobs, le fondateur d’Apple, l’un des managers les plus performants et d’Apple l’une des entreprises les plus prospères du monde ? Ou s’agit-il plutôt d’esprits libres et créatifs, de génies techniques, de penseurs introvertis ? Un manager doit-il et peut-il tout être, tout maîtriser ?

« Nous sommes ici pour mordre l’univers à pleine dent. Sinon, pourquoi même être ici ? »

Steve Jobs

L’image de managers omniscients et de décideurs uniques et omnipotents n’existe que dans le monde imaginaire d’Hollywood. Les managers d’aujourd’hui envoient des SMS, des blogs, des tweets, des posts et prennent des décisions difficiles et graves sur des marchés turbulents. Ils maîtrisent le jeu entre stabilité et changement. Ils gèrent les hauts et les bas d’un développement d’entreprise en dents de scie. Ils sont un mélange de conservateurs et de rénovateurs.

Ce qui vous attend dans cet article :

1. Le management à l’épreuve des crises

On sait que la gestion dans des systèmes économiques complexes et interconnectés avec des millions de modèles commerciaux et des millions et des millions de processus commerciaux peut être fatale, et pas seulement depuis l’effondrement de la banque d’investissement américaine Lehman Brothers Inc. à New York. L’impact sur l’économie mondiale réelle était alors catastrophique. Le système financier mondial menaçait de s’effondrer. La crédibilité et la confiance dans le système financier étaient profondément ébranlées.

Même si Alan Greenspan, ancien président de la Réserve fédérale américaine, se voulait rassurant, lors d’une interview sur la chaîne de télévision américaine ABC le 14 septembre 2008 : « Reconnaissons que c’est un événement qui ne se produit qu’une fois tous les 50 ans, et probablement une fois par siècle », il reste que cela a été d’autant plus fatal que les systèmes économiques et financiers mondiaux sont basés sur la confiance. Une confiance personnifiée dans les managers, les banquiers et les politiciens. Cette légitimité historique s’est perdue.

Le fragile système économique mondial et ses acteurs ont été mis à l’épreuve. Si la confiance de la société doit être rétablie, les joueurs sur la scène doivent prouver qu’un engagement social et personnel en tant que gardiens d’une institution sociale fait également partie de leurs tâches.

« J’ai l’impression que ce que nous pouvons faire, c’est célébrer les gens qui font du bon travail et créer un élan culturel et une prise de conscience du fait que c’est une chose importante dans le monde. Ainsi, lorsque la prochaine crise économique éclatera et que les gens chercheront à savoir où couper dans le budget, ce ne sera pas dans la science qu’il faudra chercher. »

Marc Zuckerberg

Cette prise de conscience profonde et lourde de conséquences n’est pas encore parvenue à tous les « managers », comme le montrent les pratiques manipulatrices de nombreuses banques en matière de taux d’intérêt et de devises, les astuces fiscales presque quotidiennes via le Panama et le Luxembourg, les cas de corruption dans les grandes entreprises comme dans le sport ou les manipulations techniques dans le secteur automobile.

Nous ne voulons pas ici nous demander pourquoi certains managers mettent en danger des entreprises et des systèmes économiques entiers par leurs décisions. Nous voulons plutôt sensibiliser le public aux décisions de gestion fatales et aux dommages économiques considérables qu’elles causent aux entreprises et à la société.

Mais surtout, nous encourageons la discussion critique sur la manière dont la prise de conscience des conséquences fatales de décisions managériales démesurées peut empêcher de tels effets destructeurs et concentrer plutôt l’énergie sur la croissance profitable de l’entreprise. Il est de la responsabilité du management de guider l’entreprise à travers la dynamique et les turbulences du marché et d’assurer son développement à long terme.

Le développement des entreprises est loin d’être linéaire ou sans heurts. Les fluctuations, les hauts et les bas sont à l’ordre du jour et font partie de la normalité du quotidien du management. Il n’est pas rare que de véritables crises surviennent, qui représentent d’une part de grands défis, mais qui donnent d’autre part l’occasion de briser des structures encroûtées.

Après chaque crise, la question se pose à nouveau au management : faut-il continuer comme avant ou changer les anciens schémas ? Faut-il continuer à s’appuyer sur les technologies à succès du passé et miser sur les compétences clés établies ? Ou bien réfléchir à une nouvelle orientation stratégique pour enthousiasmer à nouveau les clients ?

Les crises sont la partie la plus mauvaise et la plus douloureuse, mais néanmoins indispensable, du développement d’une entreprise. Les systèmes économiques capitalistes vivent de la révolte, de la destruction créative des anciennes structures et de la reconstruction inéluctable qui s’ensuit.

« Le capitalisme est donc, par nature, une forme ou une méthode de changement économique et non seulement il n’est jamais stationnaire, mais il ne peut jamais l’être. Ce caractère évolutif du processus capitaliste n’est pas simplement dû au fait que la vie économique se déroule dans un milieu social et naturel qui se transforme et qui, en se transformant, modifie les données de l’activité économique ; ce fait est certes important et ces changements [guerres, révolutions, etc.] conditionnent souvent aussi une transformation de l’industrie ; ils ne sont cependant pas son moteur primaire » (Schumpeter)

Cette thèse provocatrice est due à l’économiste et professeur en science politique autrichien naturalisé américain, Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), connu pour ses théories sur les fluctuations économiques, la destruction créatrice et l’innovation et qui, dans son ouvrage « Théorie du développement économique », lie indissociablement la croissance économique à la destruction créatrice sous la forme d’un changement structurel permanent.

Schumpeter explique « Ce processus de destruction créatrice est le fait essentiel du capitalisme. C’est en cela que consiste le capitalisme et que doit vivre toute structure capitaliste ».

Ce qui vaut pour les grands systèmes économiques complexes peut également s’appliquer aux éléments non moins complexes d’une entreprise. La thèse de Schumpeter sur la destruction et le renouvellement créatifs de systèmes économiques complexes pose des problèmes comparables au management d’entreprises en croissance dynamique.

Les managers sont confrontés à la tâche presque insoluble de comprendre, de piloter, de diriger, voire de maîtriser l’enchevêtrement de la croissance dans des systèmes complexes.

« Les crises et les blocages, lorsqu’ils surviennent, ont au moins cet avantage qu’ils obligent à réfléchir. »

Jawaharlal Nehru

Cela est également dû au fait que la croissance des entreprises (organisations) n’est pas linéaire. Les périodes motivantes, prospères et sans problèmes d’un développement évolutif de l’entreprise sont interrompues de manière insidieuse ou abrupte, mais en tout cas inéluctable, par des périodes de crise et de révolution turbulentes.

L’avantage : les crises obligent à réfléchir et à repenser. Elles remettent en question le sens et le but des modèles traditionnels, des bénéfices à court terme, des luttes de pouvoir épuisantes, des bonus de plusieurs millions, des carrières rapides, des investissements irresponsables ou de la croissance incontrôlée.

Elles révèlent également des intérêts cachés et des objectifs divergents, ainsi que des structures totalement absentes ou trop rigides. En temps de crise, l’interdépendance indissoluble entre les organisations et leur environnement devient particulièrement évidente.

2. Managers : responsabilité économique ou sociale ?

Loin de la destruction et de la reconstruction, la tâche la plus urgente du management est d’assurer la survie de l’entreprise. En d’autres termes, les managers devraient gagner plus d’argent qu’ils n’en dépensent, veiller à la croissance et maîtriser le jeu consistant à consolider et à dissoudre les structures au bon moment.

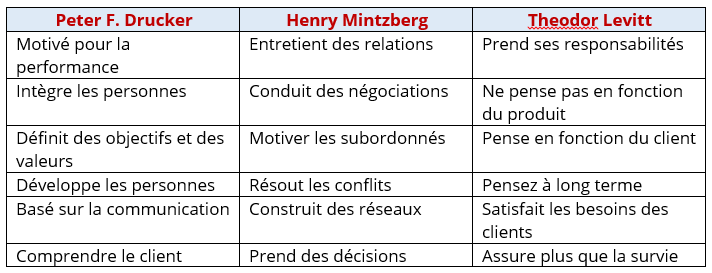

Peter Drucker (1909-2005), l’un des grands penseurs du management du XXe siècle, considère que le premier devoir et donc la première responsabilité du management est de rechercher les meilleurs résultats économiques possibles à l’aide des ressources mises en œuvre ou potentielles.

Les bénéfices et la rentabilité sont donc importants pour les entreprises. En lisant attentivement les propos de Drucker, on constate que la responsabilité du management ne se limite pas à la réussite économique de sa propre entreprise. Pour Drucker, chaque entreprise fait partie d’une grande communauté. En tant qu’organe social, chaque entreprise génère des bénéfices également dans l’intérêt et pour le bien de la société. Drucker considère le management comme un organe d’une organisation.

Les managers génèrent de l’argent pour les entreprises et la société. Dans cette fonction, ils exercent un impact social sur la société. Grâce aux bénéfices réalisés, l’entreprise est en mesure de contribuer au bien-être de la société et d’assumer ainsi une (co-)responsabilité pour une société.

Michael Porter et Mark Kramer se rallient à cette argumentation. Ils vont même un peu plus loin. Comme les entreprises n’opèrent pas isolément de la société (environnement), elles peuvent améliorer leur environnement concurrentiel par le biais d’un engagement social.

Cependant, pour obtenir le plus grand bénéfice mutuel possible, Porter et Kramer recommandent un engagement social planifié de manière stratégique. Les dons ne devraient pas être distribués arbitrairement selon le principe de l’arrosoir, mais être en accord avec la stratégie de l’entreprise.

Dans ces conditions, les objectifs sociaux et économiques ne sont pas intrinsèquement contradictoires, mais indissociables.

Muhammad Yunous est un entrepreneur social bengalais, banquier, économiste et leader de la société civile qui a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir fondé la Grameen Bank et lancé les concepts de microcrédit et de microfinance. Ces prêts sont accordés aux entrepreneurs trop pauvres pour bénéficier des prêts bancaires traditionnels.

« Pour surmonter la pauvreté et les failles de la crise économique dans notre société, nous devons envisager notre vie sociale. Nous devons libérer notre esprit, imaginer ce qui ne s’est jamais produit auparavant et écrire de la fiction sociale. Il faut imaginer les choses pour les réaliser. Si vous n’imaginez pas, cela n’arrivera jamais. »

Pour Milton Friedman (1912-2006), la responsabilité sociale des entreprises et de leurs dirigeants consiste uniquement à maximiser les profits. « The social responsibility of business is to increase its profits » (La responsabilité sociale des entreprises est d’augmenter leurs profits), martelait souvent Friedman. Il argumente sur la contradiction entre les objectifs sociaux et économiques. Sa démonstration s’appuie sur deux hypothèses. D’une part, les dépenses liées à l’engagement social réduisent les bénéfices des entreprises, d’autre part, les donateurs privés créent une plus grande utilité dans la société.

Ces deux positions, à première vue contradictoires, comportent le même danger : celui d’une maximisation des profits sans limites, voire sans retenue. Si seul le diktat de la maximisation du profit compte, l’erreur humaine, la face cachée voire noire et lugubre du management, peut se révéler.

Les managers ne sont après tout que des êtres humains. C’est précisément lors des crises financières et économiques que l’insatiable cupidité humaine est mise en parallèle avec la responsabilité ou l’irresponsabilité du management. Mais même si pour le philosophe romain Sénèque, « l’avidité est la racine de tous les vices », on peut aujourd’hui se demander si elle est vraiment la seule cause de tous les maux.

« Quiconque entretient un grand amour avec l’argent se rend plus difficile la compagnie de l’esprit. » estimait Jacques Nteka Bokolo, historien congolais. Il est vrai que nos désirs s’accroissent à proportion de ce que nous possedons déjà. Placée sur un monceau de trésors, la cupidité s’avive, telle la flamme, dont l’ardeur croît démesurément selon qu’elle jaillit d’un plus grand incendie. Mais est-ce là l’origine de tous les désastres ?

Il serait un peu trop facile, dans un système orienté vers la croissance et plein de dépendances, d’attribuer à la seule cupidité la responsabilité des crises. Bien au contraire, il est légitime de se demander dans quelle mesure une économie de marché peut fonctionner sans vouloir toujours plus, c’est-à-dire sans avidité. Est-il possible de croître sans avoir besoin de plus, sans être avide ou affamé ?

Dans la course mondiale à la croissance, aux parts de marché et aux avantages concurrentiels, il n’y a pas que le côté obscur de la force qui compte. Pourtant, les managers ont dû apprendre à survivre dans un système de concurrence et d’imposition. Ils ont reconnu les embûches et les pièges du système et savent désormais se battre pour exister.

Seuls ceux qui sont suffisamment rusés, au sens du darwinisme social, parviennent à tirer leur épingle du jeu. (Pour le darwinisme social, les plus forts, les gagnants, sont en même temps les moteurs de la recherche de profit) Et celui qui y parvient doit être suffisamment rusé pour se maintenir au sommet.

Dans cette optique, l’opportunisme intégré – saisir les opportunités et veiller à son propre avantage – fait partie des caractéristiques inhérentes au système de l’économie de marché.

Tout comme les managers ne sont que des êtres humains, nos systèmes économiques ne sont composés que d’êtres humains. Les managers travaillent dans le système social « entreprise » qui n’existe qu’à travers la continuation d’actions, de décisions, d’attentes de personnes.

Malgré la lutte pour la survie, la recherche de gains et la reconnaissance personnelle, le quotidien des managers est loin d’être aussi coloré, spectaculaire, passionnant ou sexy qu’on le croit souvent. Il est généralement long – il n’est pas rare que la journée d’un manager dure 12 à 14 heures, souvent impossible à planifier, morcelée par des interruptions constantes, des appels téléphoniques incessants, des entretiens et des réunions imprévues et, pour couronner le tout, chargé d’une multitude de problèmes.

En revanche, si l’on demande à un manager ce qu’il fait, il répondra très probablement comme le disait Mintzberg qu’il planifie et décide, organise et coordonne, contrôle et dirige.

« À l’heure actuelle, votre entreprise dispose de processus commerciaux compatibles Internet du 21e siècle, de processus de gestion du milieu du 20e siècle, tous construits sur les principes de gestion du 19e siècle. »

Gary Hamel, L’avenir de la gestion

Le modèle idéal de systèmes économiques maîtrisables décrit un manager qui analyse de manière approfondie, planifie avec conscience des objectifs, met en œuvre de manière conséquente et contrôle avec prudence. Il agit de manière rationnelle, comprend des situations complexes et prend finalement des décisions en toute connaissance de cause, sans prendre de risques et en réagissant rapidement.

Dans cette conception de soi, l’image idéale du manager correspond à une fiction scientifique, l’Homo oeconomicus selon lequel le produit normatif des systèmes économiques calculables prend des décisions rationnelles dans un contexte de concurrence parfaite, d’informations complètes et de transparence

Le domaine naissant de la neuroéconomie cherche à fonder la prise de décision économique sur le substrat biologique du cerveau. Les modèles de prise de décision ne peuvent ignorer l’émotion en tant que composante vitale et dynamique de nos décisions et de nos choix dans le monde réel.

La science exige ainsi du manager idéal, loin de toute réalité, des choses tout simplement impossibles. On attend des miracles qui, à y regarder de plus près, sont voués à l’échec.

Contrairement au monde fictif de l’homo oeconomicus, le management moderne exige plus qu’une simple collection de techniques ou un ensemble d’outils analytiques pour maximiser la valeur actionnariale. Une simple compétence méthodologique ne suffit pas à assurer le succès d’une entreprise. Le succès ne dépend pas tant du choix de la « bonne » méthode que de la conception de sa mise en œuvre ultérieure dans l’entreprise. Le management veut faire bouger les choses, pas les retenir.

3. Les croyances classiques de management

Le management ne commence pas avec Google ou Facebook. Le mot « manager » n’a pas son origine dans la langue anglo-saxonne, comme on le croit souvent à tort, mais dans la langue latine. Selon cette dernière, les managers font bouger quelque chose à la main – « maneggiare », ont tout sous contrôle, un peu comme le dompteur de cirque sur la piste, le « maneggio », qui fait marcher les chevaux par la bride.

Bien avant l’apparition des e-mails, des messages et des blogs, à l’ère pré-Twitter, pré-Google et pré-Skype, les dirigeants d’entreprise des débuts de l’ère industrielle ont reconnu l’importance de la croissance et la nécessité qui en découle de réduire les coûts de production dans le processus d’exploitation.

L’augmentation de la productivité et la réduction des coûts unitaires qui en découle ont été érigées en maxima absolus de la gestion d’entreprise. Les processus de production traditionnels ont été modifiés par la mécanisation des opérations et par l’utilisation de ressources énergétiques fossiles.

La première machine à vapeur pratique de Thomas Newcomen en 1712 a marqué le début de l’éviction progressive du facteur de production humain et de l’ère de la division du travail et de la spécialisation en Angleterre.

Adam Smith (1723-1790) voyait lui aussi dans la division du travail le moteur de la croissance économique. Dans son ouvrage de référence « Richesse des nations », le père de l’économie classique décrit les causes de la croissance économique. Sa théorie des prix et de la répartition ainsi que ses thèses sur l’efficacité de la division du travail et de la spécialisation ont révolutionné l’époque du classicisme économique.

Adam Smith considère qu’en cas de rémunération « normale » ou, plus précisément, moyenne des facteurs de production que sont le travail, la terre et le capital, le prix naturel couvre tout juste les coûts de production, y compris le bénéfice. En revanche, le prix du marché est influencé par l’offre et la demande. Toutefois, la concurrence fait en sorte que le prix du marché tend toujours vers le prix naturel. Grâce à ce mécanisme de compensation automatique, l’offre et la demande s’adaptent et garantissent la meilleure utilisation possible des ressources.

Une autre idée principale d’Adam Smith est la croissance comme objectif social primordial. Il était convaincu qu’une croissance durable n’était pas seulement souhaitable, mais aussi fondamentalement possible. Pour que la croissance soit durablement possible, Adam Smith a recommandé d’augmenter la productivité du travail comme moyen de promouvoir la croissance économique. Une idée qui a été reprise un peu plus de 100 ans plus tard par Frederick W. Taylor.

L’ère industrielle a également marqué l’abandon radical de l’économie de troc. Dans l’économie de marché naissante, l’autosuffisance et le troc des produits excédentaires ont été remplacés par des entreprises de production et des ménages de consommation.

Les ménages fournissent le travail, le capital humain, avec lequel les entreprises produisent des biens spécialisés. La séparation de la production et de la consommation a marqué le début d’une société hautement spécialisée et basée sur la division du travail.

Avec la croissance et la division du travail, les structures des entreprises ont également changé. Le chef d’entreprise est devenu un manager, mais sans posséder de parts dans l’entreprise. Il se considérait comme l’administrateur du capital et moins comme le créateur de son environnement. Son objectif et sa mission consistaient à faire valoir les intérêts de la classe dominante.

Les managers devaient amener les employés à effectuer des travaux de routine rapidement et soigneusement, de sorte que les marchandises pouvaient être produites en grandes quantités. C’était la naissance du contrôle rationnel et de la gestion scientifique de l’entreprise.

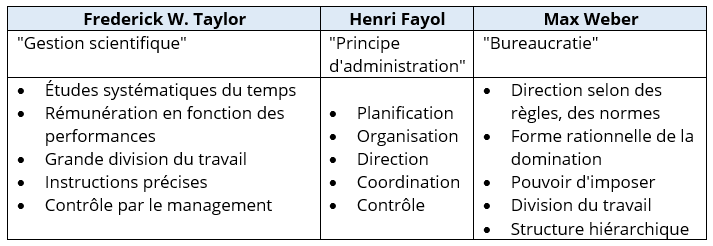

Les représentants de cette époque, Frederick W. Taylor (1856-1916) et Henri Fayol (1841-1925), ont tous deux marqué l’esprit du management. Des mesures scientifiques exactes des processus de travail, associées à un système de rémunération basé sur la performance, et un processus de planification, d’organisation, de direction, de coordination et de contrôle bien structuré (cf. Fayol 1949) devaient permettre de répondre à la demande croissante et rapide de biens toujours plus nombreux et nouveaux.

Outre la division du travail, la séparation du travail manuel et intellectuel et le contrôle rationnel, le management exigeait un cadre réglementé. Il fallait une organisation avec des structures fixes et des procédures claires. Avec son approche bureaucratique, Max Weber (1864-1920) offrait au management le cadre d’action approprié.

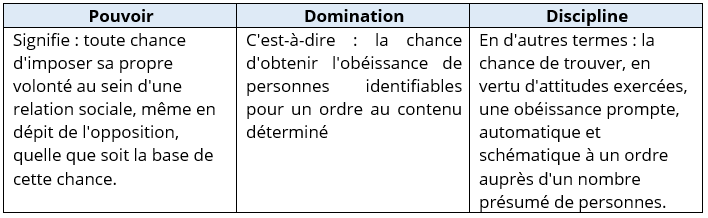

Pour Weber, la bureaucratie est la forme idéale de l’exercice du pouvoir et incarne en même temps l’efficacité dans une entreprise capitaliste avec sa pensée du pouvoir et de la domination. La force et la puissance de la bureaucratie reposaient sur l’acceptation des règles créées. Ainsi, l’organisation est devenue une unité maîtrisable (tableau ci-après).

Tableau. Max Weber : Pouvoir, domination, discipline

Les trois modèles des débuts de l’industrialisation sont liés par un objectif de gestion encore utilisé aujourd’hui : la réduction des coûts unitaires grâce à l’augmentation de la productivité du travail de tous les participants au processus de performance de l’entreprise.

Au-delà des connaissances et des mérites incontestés d’Henri Fayol et de Max Weber, c’est Frederick W. Taylor qui, avec son ouvrage « The Principles of Scientific Management » paru en 1911, a marqué de manière décisive les processus de fabrication industrielle ainsi que les générations de management suivantes (tableau ci-après).

Même si Taylor est toujours associé à une conception purement mécaniste de la force de travail ou aux travailleurs comme simples objets du management, il plaide en réalité avec beaucoup d’insistance pour une collaboration intensive entre le management et la main-d’œuvre. Taylor s’est également engagé en faveur d’un système de rémunération basé sur la performance.

« L’objectif principal de la gestion devrait être d’assurer la prospérité maximale pour l’employeur, associée à la prospérité maximale pour chaque employé »

Taylor

Tableau. Les classiques du management

4. le travail du manager entre mythe et réalité

Le fait que les principes des débuts de l’industrialisation dominent encore aujourd’hui le langage du management a amené Henry Mintzberg à se demander ce que font les managers d’aujourd’hui tout au long de la journée.

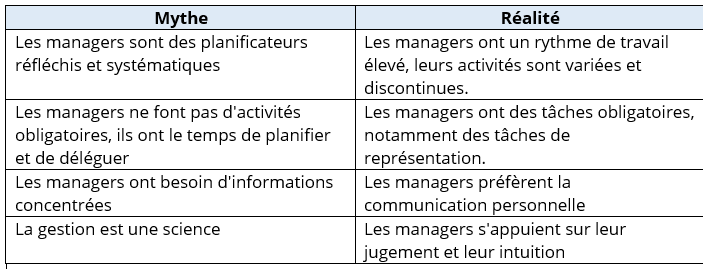

Le management est-il simplement un mythe qui mêle fiction et vérité, ou un jeu de puzzle qui tente de réunir les disciplines scientifiques les plus diverses ? Dans son article du même nom, Mintzberg (1981) se penche sur le « mythe du management » et parvient à la conclusion que le travail de manager est compliqué, difficile, surchargé d’obligations, fragmenté et plein d’attentes.

Mintzberg démystifie l’image du manager et montre les faits bruts du quotidien des managers. Il démystifie l’image glorifiante du manager qui a une vue d’ensemble (tableau ci-après).

Plus de 30 ans après Mintzberg, le Harvard Business Manager pose à nouveau la question : Que font vraiment les managers ? En bref : au cours des 30 dernières années, le quotidien des managers n’a pas fondamentalement changé depuis l’étude de Mintzberg. Aujourd’hui encore, les managers passent une grande partie de leur temps de travail en réunion, ne s’accordent guère de temps pour une pause déjeuner et sont en contact permanent avec leurs collègues, leurs partenaires commerciaux et des contacts professionnels.

Tableau. Entre mythe et réalité dans le management. (Source : Mintzberg 1981)

Selon une étude de 2021, les cadres supérieurs passent 85 % de leur temps avec les autres, dont 60 % en réunion, 25 % au téléphone, en téléconférence ou lors d’événements publics. Ils se retrouvent seuls uniquement 15 % de leur temps.

Dans l’ensemble, tout est comme il y a 30 ans, à la seule différence que les managers consultent et traitent aujourd’hui leurs e-mails jusqu’à trois heures par jour et que plus des trois quarts d’entre eux font du sport quotidiennement. Malgré le travail de routine, le mythe du « management » est et reste pour beaucoup de jeunes un objectif à atteindre sur l’échelle de la carrière.

Un quotidien professionnel rempli de réunions, d’e-mails et de la pression constante d’être en forme et dynamique n’est apparemment pas assez dissuasif. L’attrait de créer, de faire bouger les choses, d’influencer une entreprise et sa finalité est tout simplement plus attractif, plus fort.

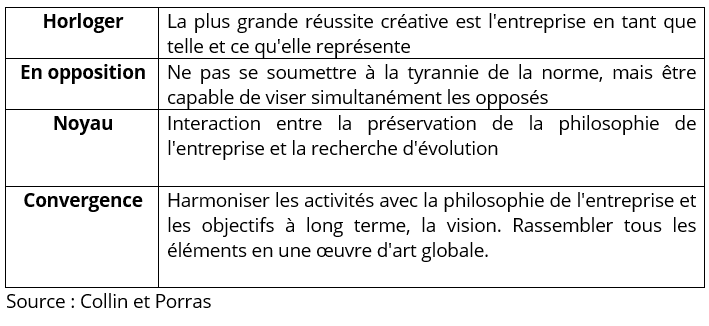

Dans le cadre d’un projet de recherche de cinq ans, Collin et Porras ont également en 2005, examiné les mythes et la réalité du management. Après avoir réfuté douze mythes, ils sont finalement parvenus à la conclusion que 4 concepts directeurs devraient constituer la ligne directrice de la pensée et de l’action en matière de management :

Bien que Collins et Porras aient eux aussi voulu dire adieu au mythe du management, du dirigeant charismatique aux dons surhumains, ce dernier n’a rien perdu de son pouvoir d’attraction magique.

Le mythe du gourou charismatique, du héros, du génie ou du « messie » – comme l’appelaient ses disciples – a été ravivé par Steve Jobs, le patron d’Apple. 12 Les apparitions légendaires de Jobs à la Macworld Conference ont stylisé le jeune diplômé en tycoon de la branche technologique. Collin/Porras sont d’accord sur un point avec les mythes des rêves managériaux : Ce n’est pas l’idéaliste solitaire, le combattant ou le héros qui façonne l’image du manager, mais la figure directrice motivante, entraînante, engagée et crédible.

Les conseils de Steve Jobs

Devant les diplômés de l’université de Stanford, Steve Jobs a prononcé en 2005 son légendaire Stanford Commencement Speech et, dans son discours très personnel, peu après son traitement contre le cancer, il a fait passer un message clair aux étudiants : « La mort est probablement, et de loin, la meilleure invention de la vie. Elle est le catalyseur du changement. Elle fait disparaître l’ancien pour laisser place au nouveau ». Puis il a souligné : « Votre temps est limité. Ne le gaspillez pas en vivant la vie de quelqu’un d’autre. […] Restez affamés, restez fous » !

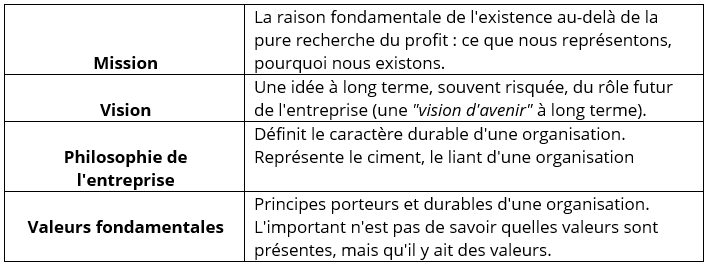

Dans une contribution ultérieure, Collin et Porras ont ajouté un autre message à leur travail de recherche. Selon eux, la particularité fondamentale des entreprises qui réussissent durablement est, pour faire court, le concept d’une vision. Une vision qui préserve l’essence et favorise le développement.

« Ce n’est que lorsque la direction et le personnel intériorisent et donnent vie à la mission et à la vision, le code générique de l’entreprise, qu’une entreprise orientée vers l’avenir et capable de survivre durablement peut voir le jour »

Collins 1992).

Tableau. Délimitation des notions de mission – vision – philosophie – valeurs

Dans un monde plein de turbulences et d’interdépendances, il serait fatal de réduire le management au choix et à l’application des « bons » instruments et techniques. Si l’on en croit Peter Drucker, le management est une science de l’esprit. Une discipline qui sait s’occuper des gens tout en respectant leurs valeurs. Qui connaît ses effets sur la société et qui considère le management comme un art.

Un art qui maîtrise en même temps les deux côtés du management. Le côté de la force motrice orientée vers la croissance, à la recherche de nouveaux marchés, clients ou modèles commerciaux, et le côté obscur du pouvoir, l’avidité du « plus » du démesuré et de l’irresponsabilité.

Paroles de sages

« Quelle que soit l’étroitesse de nos perceptions dans les obsessions quotidiennes de l’organisation, il n’existe pas de vie vécue uniquement au sein d’une organisation. D’autres nécessités nous appellent à une participation bien plus grande que celle que peut offrir une entreprise. L’organisation la plus efficace et la plus rationalisée, le cadre le mieux soigné et le mieux organisé est mêlé aux aléas de la création et, malgré nos meilleures tentatives pour nous ancrer dans les fondations concrètes de la rentabilité et de la permanence, nous restons à jamais soumis aux caprices, à la merci et au plaisir du monde soufflé par le vent.

Ironiquement, nous apportons plus de vitalité à nos organisations lorsque nous refusons de faire de leurs objectifs la mesure de notre succès et que nous commençons à nous interroger sur les objectifs plus vastes qu’elles pourraient servir, et lorsque nous cessons de les considérer comme des parents qui nous fourniront les nécessités que nous ne pourrons obtenir que lorsque nous nous battrons directement avec notre propre destin.

D’une certaine manière, nous faisons peser sur notre vie organisationnelle les mêmes fardeaux que sur le reste de notre existence. Nous avons le sentiment que quelque chose ne va pas au centre de tout et que nous devons y remédier. Nous sommes toujours à la recherche d’un remède à nos maux.

Pour ce faire, nous nous plaçons dans une position de gestionnaire, c’est-à-dire que nous gérons le changement. S’il n’est pas géré, c’est que quelque chose ne va pas. Mais notre véritable désir inconscient et sous-jacent est de trouver un remède à l’impermanence de la vie, et pour cela il n’y a pas de remède.

La plupart des difficultés auxquelles nous sommes confrontés au travail ne sont pas différentes de celles auxquelles les êtres humains font face depuis des millénaires. La vie est pleine de solitude, d’échec, de chagrin et de perte à un point qui nous terrifie, et nous ferions n’importe quoi pour nous offrir une autre existence ».

David Whyte, The Heart Aroused:

Poetry and the Preservation of the Soul in Corporate America

Conclusion

Le management contribue au bien commun lorsque les managers apprennent à penser en réseaux et reconnaissent ainsi les conséquences de leurs actions et décisions.

Le management moderne façonne, irrite, modifie, motive, dirige et fait évoluer le système social de l’entreprise (Voir tableau ci-après). Et cela n’est pas contradictoire, mais constitue la condition préalable à la croissance et à la prospérité à long terme.

Tableau. Rôle du manager du 21e siècle

Le management, bien compris, est porteur de sens. Pour Adam Smith déjà, le management avait du sens s’il était utile à la société. Le management ne doit pas être compris comme un produit artificiel rationnel, héroïque, orienté vers un but, qui sert uniquement la primauté du capital et les intérêts de ses représentants.

Vous pourrez également consulter utilement les sections de cours suivantes ayant trait à la théorie des organisations :